| 发布人:35941小编 | 分类:鸡禽类 | 更新:2013/8/12 10:18:22 | 浏览:3 |

|

| 住白细胞虫病是由住白细胞虫侵害血液和内脏器官的组织细胞而引起的一种原虫病。本病在我国南方比较严重,常呈地方性流行;近年来北方地区也陆续发生。本病对雏鸡危害严重,发病率高,症状明显,常引起大批死亡。 |

|

| 本病的发病季节与蠓、蚋等吸血昆虫活动的季节相一致。华东地工6-10月为发病季节,7-9月为发病高峰期。各种年龄的鸡均可感染发病,幼雏和青年鸡易感性最高,病情最为严重。

住白细胞虫的生活史由3个阶段组成:孢子生殖在昆虫体内;裂殖生殖在宿主的组织细胞中;配子生殖在宿主的红细胞或白细胞中。本虫的发育需要有昆虫媒介,卡氏住白细胞虫的发育在库蠓体内完成,沙氏住白细胞虫的发育在蚋体内完成。

孢子生殖发生在昆虫体内,可在3~4天内完成。进入昆虫胃中的大、小配子迅速长大,大配子和小配子结合成合子,逐渐增长为21.1µm×6.87µm的动合子,这种动合子可在昆虫一次吸血后12h的胃内发现。在鸡的胃中,动合子发育为卵囊,并产生子孢子,子孢子从卵囊逸出后进入唾液腺。有活力的子孢子曾在末次吸血后18天的昆虫媒介体内发现。

裂殖生殖发生在鸡的内脏器官(如肾、肝、肺、脑和脾)。当昆虫吸血时随其唾液将住白细胞虫的子孢子注入鸡体内。首先在血管内皮细胞繁殖,形成10多个裂殖体,于感染后第9~10天,宿主细胞破裂,裂殖体随血流转移至其他寄生部位,如肾、肝和肺等。裂殖体在这些组织内继续发育,至第10~15天裂殖体破裂,释放出成熟的球形裂殖子。这些裂殖子进入肝实质细胞形成肝裂殖体,成熟后可达45µm;某些裂殖子可被巨噬细胞吞食而后发育为巨型裂殖体或大裂殖体,大小可达400µm。而另一些裂殖子则进入红细胞或白细胞进行配子生殖。肝裂殖体和巨型裂殖体可重复繁殖2~3代。

配子生殖是在鸡的末梢血液或组织中完成的,宿主细胞是红细胞、成红细胞、淋巴细胞和白细胞。配子生殖的后期,即大配子体和小配子体成熟后,释出大、小配子是在库蠓体内完成的。

流行病学

已报道的卡氏住白细胞虫的传播媒介有荒川库蠓、环斑库蠓、尖喙库蠓、恶敌库蠓(C.等。前3种库蠓,在我国各地广泛存在。

卡氏住白细胞虫的流行季节与库蠓的活动密切相关。一般在气温20℃以上时,库蠓繁殖快,活动力强,该病的流行也严重。广州地区多在4~10月份,严重发病见于4~6月份,发育的高峰季节在5月份。河南地区多发生于6~8月份。沙氏住白细胞虫的流行季节与蚋的活动密切相关,本病常发生在福建地区的5~7月及9月下旬至10月。

鸡的年龄与住白细胞虫病的感染率成正比例,而和发病率却成反比例。一般童鸡(2~4月龄)和中鸡(5~7月龄)的感染率和发病率均较高,而8~12月龄的成年鸡或1年以上的种鸡,虽感染率高,但发病率不高,血液里的虫体也较少,大多数为带虫者。土种鸡对住白细胞虫病的抵抗力较强。

临床症状

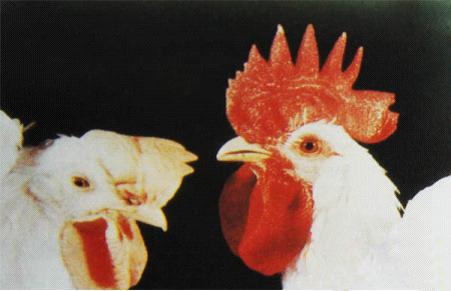

自然感染时的潜伏期为6~10天。雏鸡和童鸡的症状明显,死亡率高。病初发烧,食欲不振,精神沉郁,流口涎,下痢,粪便呈绿色,贫血,鸡冠和肉垂苍白,生长发育迟缓,两肢轻瘫,活动困难。感染12~14天,病鸡突然因咯血、呼吸困难而发生死亡。中鸡和成年鸡感染后病情较轻,死亡率也较低,病鸡鸡冠苍白,消瘦,拉水样的白色或绿色稀粪,中鸡发育受阻,成年鸡产蛋率下降,甚至停止产蛋。 |

| 鸡住白细胞虫的传播与库蠓和蚋的活动密切相关,因此消灭这些昆虫媒介是防治本病的重要环节。防止库蠓和蚋进入鸡舍,可用杀虫剂将它们杀灭在鸡舍及周围环境中,这对减少本病所造成的经济损失具有十分重要的意义。每隔6~7天用杀虫药进行喷雾,可收到很好的预防效果。 |

|

|

|

|

| U盘 |

| 500积分 |

|

|

|

|

| 充电宝 |

| 2250积分 |

|

|

|

|